文|魏传义

摘要:刘狄洪是中国当代美术史上兼具艺术实践与美学建构双重贡献的风景油画大师。他以湘西北自然与人文景观为创作母题,融合中西绘画技法,开创了“韵制风景”的独特风格,推动了中国油画本土化的进程。本文通过分析刘狄洪的创作理念、技法创新、主题表达及其对湘西北美学的构建,探讨其作品的艺术价值与影响力。研究发现,刘狄洪的绘画不仅以写实与写意结合的手法打破传统油画范式,更通过“秘境主义”风格与人文精神的注入,赋予作品深刻的文化内涵与情感张力。其艺术实践为中国油画的本土化转型提供了重要范例,并在国际艺术交流中提升了湘西北美学的全球认知。

关键词:刘狄洪;湘西北美学;油画本土化;写实与写意;艺术价值

引言:

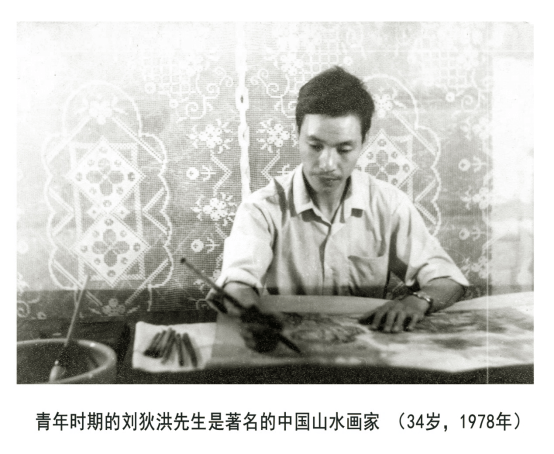

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10,曾用名刘杕洪,又名刘秋洪)作为中国美术教育领域的重要实践者与革新者,其艺术生涯横跨中国画、油画、版画等多领域,尤以风景油画成就最为卓著。他出生于湖南常德,早年受父亲刘叔秋启蒙,后系统学习中国画与西洋油画,最终以湘西秘境为灵感源泉,开创了兼具东方意境与西方技法的独特风格。本文从艺术价值、文化影响及教育启示三个维度,解析刘狄洪绘画作品的深层意义。

一、刘狄洪绘画作品的艺术价值

1. 技法融合与风格创新

刘狄洪的油画技法以“中西合璧”为核心特征:

写实与写意的辩证统一:其作品如《湘西凤凰一角》(2004)采用西方焦点透视法构建空间,同时融入中国画的“三远法”构图,形成虚实相生的视觉效果。画面中金黄天空与冷绿植被的对比,既体现道家“阴阳协调”的哲学观,又通过冷暖色调的碰撞增强视觉张力。

刀笔并用的肌理表现:他独创“刀刮技法”,以刀代笔刻画竹林、山石的质感,如《竹林丰收 常德花岩溪》中竹叶的层次感与光影流动,赋予画面雕塑般的立体感。

冷色调的永恒美学:刘狄洪偏好青绿与蓝灰的冷色调组合,认为其能抵御时光侵蚀,如《荷塘水竹》中水光与竹影的交织,既保留自然真实,又凸显超现实的静谧感。

色彩与光影的革新:刘狄洪大胆运用冷色调对比(如《南天门》中的蓝绿交织),突破传统暖色调的局限,追求色彩的永恒性。这种手法不仅增强了画面的视觉冲击力,还通过光影的细腻处理(如《夏、雨后常德桃花源》中雨后竹林的湿润光泽),传递出风景区的神秘与生机。

2.中国湘西北美学的构建

刘狄洪以湘西秘境为创作核心,赋予地域景观以普世美学意义:

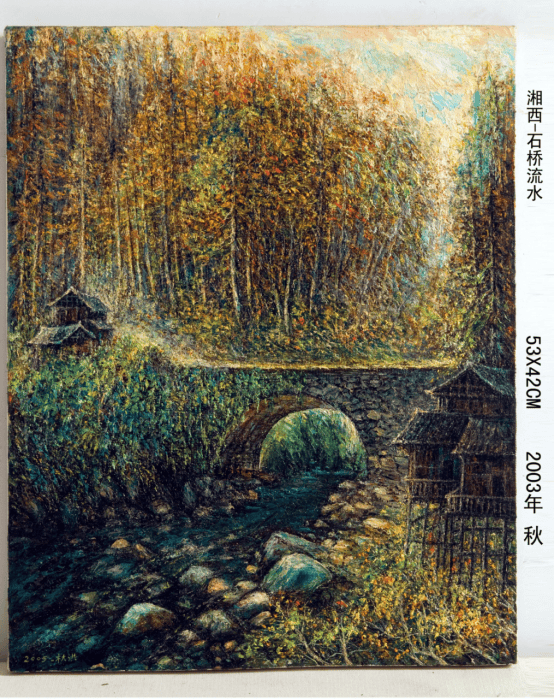

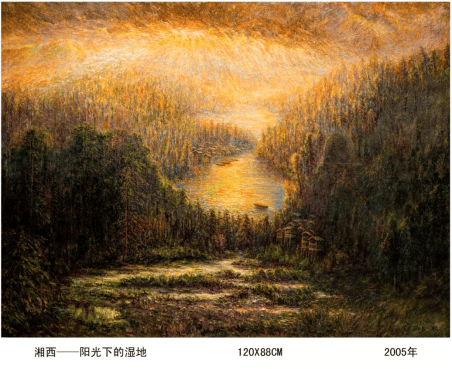

自然与人文的共生:其许多作品如《山沟里的吊脚楼湘西》、《土家苗寨湘西》、《湘西阳光下的湿地》、《湘西石桥流水》将湘西民居、竹林、林木、溪流等元素提炼为符号,既记录地方文化,又通过画面叙事传递“天人合一”的哲学观。

秘境主义的精神性:通过长期深入湘西原始森林写生,他将“秘境体验”转化为画面中的神秘主义色彩。例如《山沟里的吊脚楼 湘西》以幽暗光影与繁复肌理营造宗教般的肃穆感,呼应梵高式的精神投射。

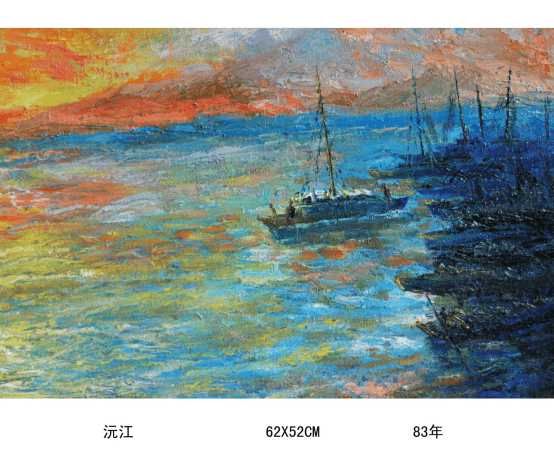

中国湘西北的自然与人文的史诗性记录:刘狄洪以湘西吊脚楼、湘西峡谷、湘北(常德花岩溪)竹林和湘西竹林、常德沅江(湘北)等为母题,通过《湘西北壶瓶山》《荷塘水竹》等作品,构建了完整的“湘西北美学体系”。他的画作不仅是自然景观的再现,更是对中国湘西北文化根脉的守护,如《沅江》系列记录了常德沅江大桥建成前的历史场景,赋予地域文化以永恒的艺术生命力。

3.情感叙事与心理投射

刘狄洪的作品常隐含个人生命体验:《瀑布下的龟寿石》以灰色调岩石象征人生困境,又以岩缝生长的树木隐喻坚韧意志,展现艺术家对命运的抗争与超越。《湘西小溪——重逢》(2003)通过微小人物与辽阔风景的对比,表达对故土与记忆的眷恋,形成“以小见大”的情感张力。刘狄洪作品的情感叙事与心理投射深刻体现了他对自然、哲学及生命本质的探索。刘狄洪的作品以湘西、九寨沟等自然秘境为创作母题,将风景从物理空间升华为情感与哲思的容器。例如,《四川九寨沟》不仅是对自然风光的写实再现,更通过“与自然对话”的创作过程,赋予画面预言性——该作在地震前十年已完整保留九寨沟的灵魂,成为自然灾难后人们情感寄托的载体。这种“保存风景灵魂”的使命感,映射了艺术家对自然消亡的焦虑与守护的深情。其笔下的竹林、山峦、河流等意象,常以浓烈的绿色调和繁复的肌理表现生命的蓬勃,如《耕作归来 湘西》通过“绿意”象征归途与生命的本真,将农耕劳作升华为“修行”的隐喻,形成对生命哲学的具象化表达。

刘狄洪作品蕴含着哲学思辨中的心理投射,其艺术思想具有鲜明的哲学深度。他摒弃了传统东方油画“缺乏思想高度”的局限,将西方油画家的哲思传统融入东方语境。例如,《四川九寨沟》通过写实与写意的融合,探讨“自然与人文”“存在与消逝”的辩证关系,画面中雄浑的山林与静谧的河流构成“人生印象”的抽象符号,引导观者思考“来自何方,去向何处”的终极命题。这种思辨性源于其长期隐居湘西的修行经历。他远离世俗纷扰,在密林中磨砺技法与心性,使作品超越了单纯的视觉美感,成为“心境与灵魂的载体”。评论家杨振明指出,刘狄洪的创作动力源于“内在的孤独”,而通过自然写生与哲学思考,他实现了“心灵慰藉”与“自我救赎”。

刘狄洪的情感叙事与心理投射,本质上是艺术家对自然、生命及存在本质的哲学追问。他通过油画语言将个人孤独、文化焦虑与自然敬畏转化为具象的艺术符号,既承载了东方美学的写意精神,又突破了传统风景画的抒情框架,构建起具有普世价值的“天地精神对话”。这种创作路径,为中国当代艺术提供了“技道合一”的典范。

4.生命哲学与精神意象的隐喻

刘狄洪的竹海主题作品(如《南天门》)通过密不透风的竹林构图和无人茅屋的意象,暗喻艺术家内心的孤独与对生命本质的探索。这种“以景写心”的手法,既延续了中国文人画的寄情传统,又通过油画媒介拓展了情感表达的深度。

二、刘狄洪艺术的影响力

1. 推动油画本土化进程

刘狄洪的实践为“中国式油画”提供了范式:

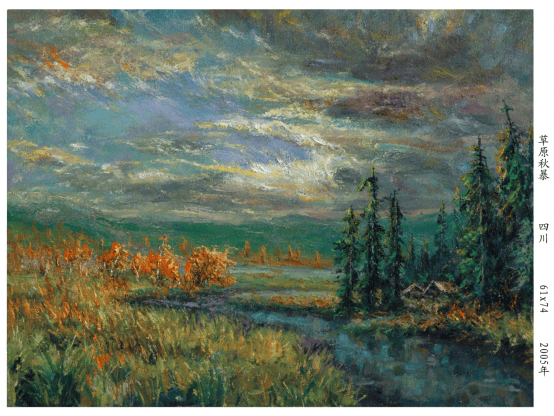

意象油画的开拓:他将中国画的“以形写神”融入油画创作,如《湘西—夕阳下的峡谷》(2004)、《湘西凤凰一角》(2004)和《草原秋暴 四川》(2005)以几何构图的具象与抽象同构自然形态,既保留写实骨架,又赋予写意灵魂。

文化身份的自觉:其作品在国际国内展览中屡获关注,使中国湘西北美学成为全球艺术对话的独特议题,打破西方对风景油画的单一叙事。

学术研究的深化:学术界对其研究涵盖技法分析、心理动机(如原始森林写生与孤独感的关联)、文化传承等多个维度。例如,耿宏伟从精神分析视角解读其画作中“无人茅屋”的象征意义,揭示艺术创作与生命体验的深层联系。

2. 艺术市场的价值标杆

刘狄洪作品的稀缺性与不可复制性使其成为收藏热点:

《南天门》《湘西凤凰一角》等代表作因技法独特性与情感深度,被誉为“东方梵高”潜力之作。

其早期作品如《沅江》(1983)因记录湘北和湘西历史变迁,兼具文献与艺术价值,成为研究中国社会变革的重要视觉资料。

3.美术教育的启示

刘狄洪的创作方法论对当代艺术教育具有借鉴意义:田野写生的实践倡导:他坚持深入自然写生,强调“身潜秘境”的体验式创作,为学院派教学注入现实主义精神。跨媒介的融合教学:其在中国画、书法、篆刻等多领域的修养,印证了“博涉多优”的教育理念,启发艺术教育者打破学科壁垒。

刘狄洪的油画创作不仅具有艺术价值,其创作理念与实践路径对当代美术教育也具有深刻的启示意义。刘狄洪的创作始终扎根于自然写生,其深入湘西密林、九寨沟等地的实践,强调“与自然对话”的在场性体验。这种创作方式对美术教育的启示在于:

突破画室局限:提倡学生走出课堂,通过实地观察捕捉自然的光影、质感与动态,培养对自然细微变化的敏感度。

感知与情感共生:写生不仅是技法训练,更是情感投射的过程。如《四川九寨沟》的创作,要求学生在观察中融入对自然生命的敬畏,将“看”升华为“悟”。

生态美育的渗透:通过自然写生传递生态保护意识,引导学生在艺术表达中思考人与自然的关系,呼应刘狄洪作品中“保存风景灵魂”的使命感。

刘狄洪的作品常被视为“心灵的慰藉”,其情感叙事具有疗愈性,这对美术教育的拓展方向具有启发:1. 艺术疗愈的实践:通过创作引导学生表达内在情绪,如借鉴《鱼塘边的小屋》中孤寂与安宁的对比,鼓励学生通过画面处理情感矛盾。2. 集体记忆的构建:刘狄洪的《四川九寨沟》成为灾后文化记忆载体,启示教育可结合社会议题(如城市化、生态危机),让学生以艺术参与公共叙事。3. 生命教育的渗透:将自然景观中的生命意象(如竹林、山泉)转化为对生命本质的思考,培养学生对存在意义的追问能力。

三、本土化与全球化的辩证:文化自信的培育

刘狄洪以东方美学重构西方油画语言的成功实践,为美术教育中的文化立场提供范本:

1. 破除“中西对立”思维:强调跨文化融合的可能性,如分析其作品中西方透视法与东方留白手法的共生。

2.全球语境中的文化对话:通过刘狄洪作品在国际展览中的接受度,探讨如何用本土语言回应普世议题(如生态危机、精神困境)。

四、结论:

刘狄洪的艺术生涯印证了“地域即世界”的美学命题。他通过湘西北题材的深耕,不仅重构了中国油画的表达语言,更以人文关怀与技法创新,为全球艺术生态贡献了东方智慧。其作品的价值不仅在于视觉美感,更在于文化身份的自觉与精神境界的升华。未来研究可进一步挖掘其教育思想与跨文化传播路径,以延续其艺术遗产的当代生命力。

参考文献:

1.吴晓东. 刘狄洪风景油画的审美价值和美学历史价值分析——他为中国湘西北美学打开了通向世界的大门. [J].中国民族博览,2020年15期

2.史峰.分析刘狄洪油画《湘西凤凰一角》的艺术特色.[J].艺术市场,2023(10).

3.刘狄洪——《天下最美的竹子》大师画笔下的竹子.网易新闻,2018-12-29.

4.孙宁斌.身潜秘境创秘宗 心融油画值连城.[J].艺术大观,2019(4)中.

5.耿宏伟. 对刘狄洪的绘画与人生的交互分析——刘狄洪的油画艺术.[J].南腔北调,2021(7).

6. 苏胜平.从课堂走向田野——以“湘西凤凰苗族民居百年变迁探究”的教学为例. [J].吉首大学学报(社会科学版), 2014年S2期

注:本文全文转引自:黑龙江省文化教育类期刊

《北大荒文化》期刊2025年7月 第20期 (旬刊)

第43页——第44页

《美术教育家:刘狄洪绘画作品的艺术价值与影响力》一文

文章作者:魏传义

国内刊号:CN23—1558/C

国际刊号:ISSN 1674—7879

画家刘狄洪简介:

刘狄洪(1944.4.1—2016.5.10),原名刘杕洪,又名刘秋洪,出生于湖南省常德市,被公认为中国乃至世界级的风景油画大师。他的艺术生涯横跨水墨与油画两大领域,以开创“中国湘西北美学体系”而著称,融合了中国传统水墨的写意精神与西方油画的写实技法,在中西艺术融合进程中具有里程碑意义。

刘狄洪的代表作聚焦于湘西北和四川地区的原始自然景观,通过“韵制”技法打破传统油画范式,赋予画面深邃的哲学意境和人文情感,作品不仅展现了自然的神秘与壮美,更承载了创作者对生命、社会与文化的深刻反思。

作为“中国油画画竹第一人”,刘狄洪发展了独特的技法体系:他精细刻画原始林区的繁复树丛与恢宏场面,时而用笔、时而用刀刮擦,形成生动的油画肌理,忠实再现了湘西山水魂魄,并融入土家苗寨等本土人文元素。其色彩运用以绿色为主调,象征自然生命,同时融入道家美学理念,通过冷暖色调的对比与空间透视(如空气透视法),强化了画面的纵深感与心理张力,例如在《瀑布下的龟寿石·湘西》和《南天门常德花岩溪》中,色彩不仅是视觉语言,更是情感与哲思的载体。刘狄洪早年以中国画《张家界风光》(1979年)崭露头角,该作品延续宋元山水传统,却打破“可游可居”的古典范式,引入现代抗争性山水观,成为“新文人画”运动的先驱,为后续油画创作奠定基础。

刘狄洪的艺术哲学深受康德与老子思想影响,强调“在世界美学史上写下中国人的名字”的民族使命感。他不懈追求艺术自由,作品在国际展览中广受赞誉(如2009年北京中国名画家精品油画展),并通过心理情感意蕴的投射,使观众获得超越视觉的精神触动。学术界将其定位为“中西绘画艺术融合的集大成者”,其千幅油画不仅构建了地域美学体系,更推动了中国油画民族化进程,至今影响深远。

刘狄洪的遗产体现在对高校美育的启示中:他倡导通过课程哲学重构和人文精神融入,实现美育范式转型,强调艺术教育的本体论价值。